Александр Арутюнян, Главный экономист ИК РУСС-ИНВЕСТ:

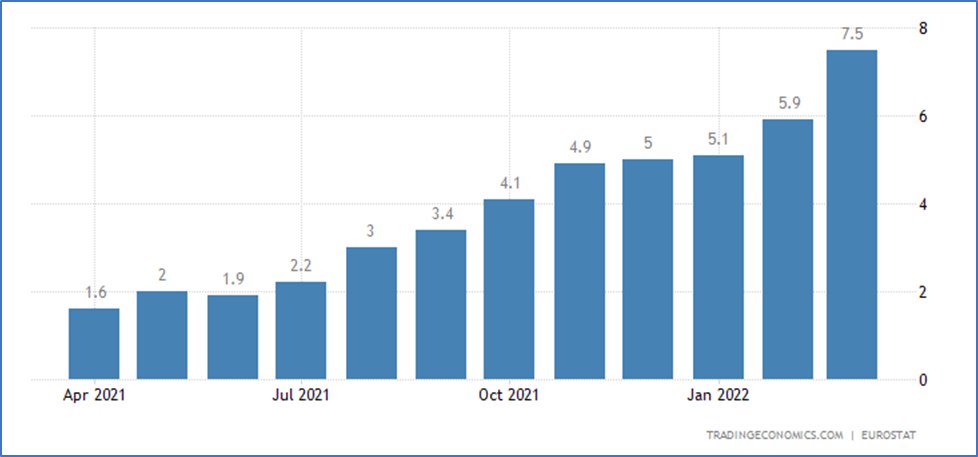

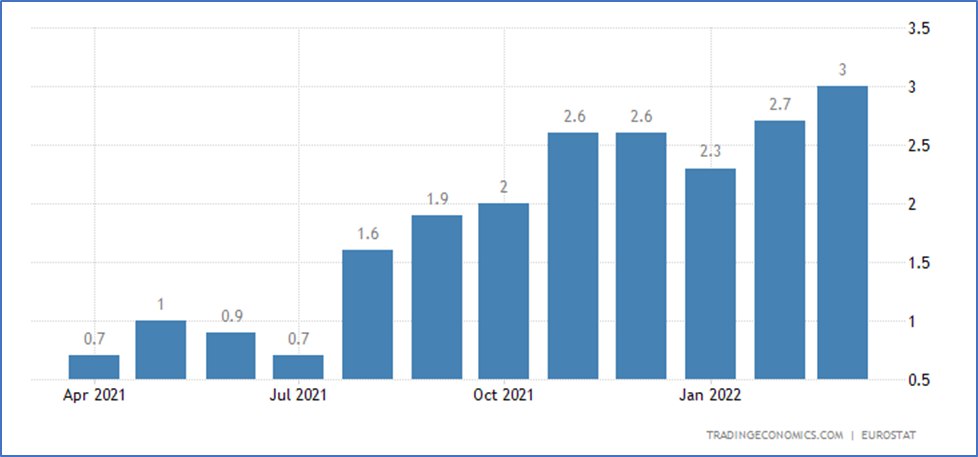

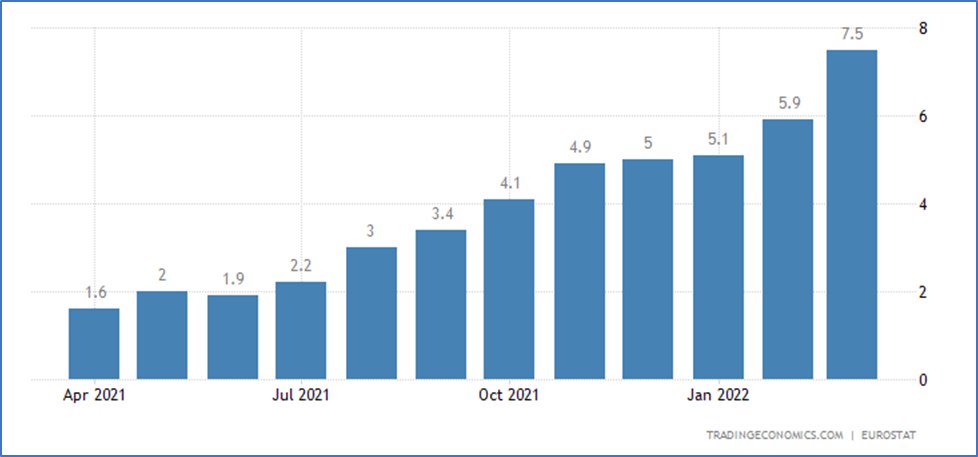

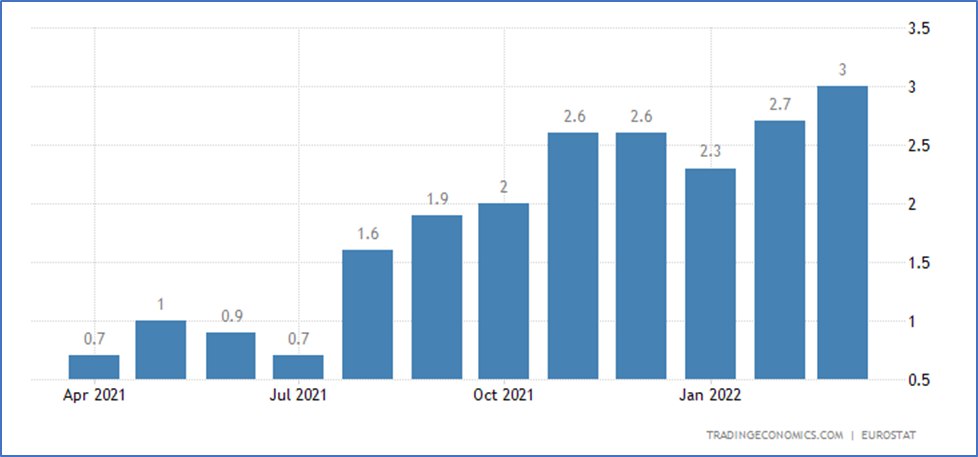

Опубликованная в странах ЕС на этой неделе инфляционная статистика оказалась пессимистичной – в марте гармонизированная инфляция в Германии выросла на 7,6%, во Франции – на 5,1%, в Испании – на 9,8%. Еще немного и прирост инфляционных показателей в некоторых странах достигнет двухзначных показателей. В этой связи оценки аналитиков в преддверии публикации предварительных данных об инфляции в еврозоне были повышенными. Но вышедшие данные несколько превзошли и эти ожидания. Прирост инфляции (см. нижеприведенные диаграммы) составил 7,5% (ожидали 6,6%), а базовой инфляции 3% (прогнозировали 3,1%).

Непосредственная причина нового витка инфляционной спирали достаточно очевидна – это скачок цен на, практически, все сырье (включая, в т.ч., нефть, газ, металлы, пшеницу) после начала специальной военной операции на Украине. Тем не менее, с нашей точки зрения, первопричиной все же является чрезвычайно мягкая кредитно-денежная политика центральных банков (прежде всего, ФРС США и ЕЦБ) и стимулирующие программы экономического роста, которые привели к значительному росту денежной массы в мире.

Рискнем предположить, что, даже несмотря на начавшийся рост процентных ставок в США, ни в США, ни в ЕС не удастся в ближайшее время поставить инфляцию под контроль и сбить ее до целевых уровней. Более того, введенные санкции и контрсанкции (не будем развивать мысль по поводу возможной европеизации или глобализации начавшегося конфликта – в данном случае экономический анализ не понадобится в принципе) приведут к разрыву глобальных поставок сырья, торговых отношений и, как следствие, к снижению ВВП в отдельных странах. Так что, если раньше стагфляции представляла собой, скорее, теоретический интерес, то теперь уже не только стагфляция, но и, возможно, рецессия в США и ЕС становятся достаточно вероятными событиями в ближайшие два года. В результате центральные банки (и ФРС, и ЕЦБ) оказываются между Сциллой и Харибдой – с одной стороны, им необходимо повышать ставки, чтобы не допустить роста инфляции и повторения 70-х годов прошлого века, а, с другой стороны, не допустить при этом резкого снижения экономической активности и роста безработицы. Причем обе опции (особенно в случае их полной реализации) способны существенным образом изменить текущую динамику рынка капиталов.